近日,东南大学材料科学与工程学院袁晨晨副教授团队联合杭州电子科技大学材料与环境工程学院张义坤教授、安徽工业大学材料科学与工程学院吴雪莲等合作者从电子结构的角度对GdHoErCoNiAl高熵非晶合金体系的热力学行为和磁热性能进行了深入研究。相关研究成果于2024年在Acta Physica Sinica杂志上发表。

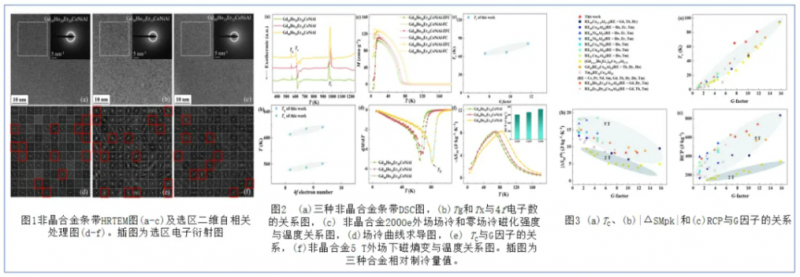

研究人员基于具有良好形成能力的GdHoErCoNiAl高熵非晶合金,采用稀土替换设计了成分为Gd20+2xHo20-xEr20-xCoNiAl (x = 0, 5, 10)合金体系,研究了稀土替换对形成能力、热力学、磁热性能的影响。研究结果表明,随着Ho和Er逐步被Gd取代,玻璃转变温度Tg和初始晶化温度Tx逐渐降低,体系的热稳定性略有下降。与此同时,液相线温度Tl升高,导致玻璃形成能力的热力学判据,如约化玻璃转变温度Trg,γ,和γm降低。但通过对GdHoErCoNiAl的HRTEM图像进行2D自相关处理后的结果显示,随着Ho和Er逐步被Gd取代,体系的有序度减少,有利于非晶相的生成(图1)。对比三种非晶合金的热力学参量发现,电子结构,尤其是稀土元素的4f电子态,对Tg和Tx有显著的影响。基于f-d杂化理论,更多的4f电子数有效地增强了f-d电子轨道杂化效应,使得自由电子倾向局域化,带来了Tg和Tx的增加,提升了体系的热稳定性(图2 (a,b))。在磁热性能方面,随着Gd元素的加入,居里温度TC、峰值磁熵变(|ΔSMpk|)和相对制冷能力(RCP, relative cooling power)均逐渐升高(图2 (c,d,e,f))。本研究中,稀土基高熵非晶合金体系的磁热效应包括RCP,TC和|ΔSMpk|主要依赖于de Gennes因子。TC与G因子之间存在较好的正比例线性关系(图2 (e))。该结论不仅在本工作中得以证实,在其他许多稀土基非晶合金中均能发现类似现象(图3 (a)),并且我们发现|ΔSMpk|和RCP与G因子呈现出相反的依赖关系(图3 (b,c))。因此,在设计新型稀土基非晶合金磁制冷材料时如何平衡这两个参量值得我们进一步的考虑。该项工作得到国家自然科学基金、东南大学至善学者A类项目资助。